在农民群众方面,几千年来都是个体经济,一家一户就是一个生产单位,这种分散的个体生产,就是封建统治的经济基础,而使农民自己陷于永远的穷苦。克服这种状况的唯一办法,就是逐渐地集体化,而达到集体化的唯一道路,依据列宁所说,就是经过合作化。

—-毛泽东

农民分得土地后,如何提高生产效率就成了首要问题,因为共产党搞土地革命、平分土地的目的就是要解放生产力。在张庄,互助组的出现并不是完全自发的,而是党组织推动和组织的结果。毛泽东是发动群众、组织群众的高手,他经常提到的两个组织起来之一就是组织起来发展生产,另一个就是组织起来推翻封建制度。

另一方面,翻身农民也有组织起来的动机,因为农具、牲口等生产资料的缺乏,只有相互合作才能提高生产效率,否则一家一户开展生产的话,不是这家没有骡子,就那家没有犁杖,而有骡子的未必有足够的地,也未必有运输的大车,毕竟平分土地之后,家家户户都分到的土地都不足以使用一头骡子。所以只有组织起来才会使有限的生产资料发挥最大的效用。在1946-1947年,太行山区的成立互助组的运动进行的非常顺利,因为官民想到了一块。

张庄最成功的互助组是一个叫杨忠盛农民领导的。一开始这个互助组只有五户人家,因为杨忠盛领导的好,很快就扩张到二十二户人家。杨忠盛人厚道、不计较,对待成员公正合理。他的互助组里有四户军属,还有两家缺乏劳动力,别的组不愿收留,杨忠盛都收到自己组里。互助组不仅生产上分工合作,而且在生活上也相互照顾。村里的民政主任李盼明在春播时病倒了,杨忠盛就组织互助组成员为他耕种,不仅不收报酬,还不在他家吃饭。因为李盼明家的粮食不够吃,互助组就借他粮食,让他度过春荒。这使得互助组成员都大受鼓舞,大家心里有了底,知道一旦自己生病了,互助组也会帮助自己,于是干活更加不惜力。杨忠盛领导这个互助组实行充分的民主协商,每件事都在互助会上进行协商,大家集体做出决定,而杨本人从不随便发号司令。这充分调动了组员的积极性。年底,这个互助组被评为张庄模范互助组。

妇女们也组建了互助组从事纺线工作。集体在一个原军阀的大院里纺线,比自己一个人孤零零在家纺线愉快的多。大家在一起有说有笑,使得枯燥的纺线劳动变成了快乐的事。

事实证明,集体经济能否搞得好,领导人非常重要。在地少人多,生产力水平低下的地区,志愿合作性的集体经济确实能够提高农业生产效率。以色列的集体农庄就是一个例证,以色列建国初期,就是靠集体农庄养活了以色列人。如今的中国,又面临了七十多年前的问题,一家一户的联产承包制已经走到了头,小农经济模式成了限制中国农业发展的瓶颈。是重回集体经济,还是走资本下乡之路让中共政府颇为头疼,成为困扰中国农业发展的最大难题。

我的其它文章

全球化、市场化和民主化引发的种族矛盾 (1)

散步偶遇

退休后的各种活法

2024年大家过的好吗

人是要有点精神的 — 电视剧《山花烂漫时》观后感

荒凉的牧场,温暖的文字 — 李娟《冬牧场》赏读(3)

荒凉的牧场,温暖的文字 — 李娟《冬牧场》赏读(2)

荒凉的牧场,温暖的文字 — 李娟《冬牧场》赏读(1)

历史进程的偶然性因素 (9)

从甲午战争到抗美援朝:两部书中不同的中国(三)

从亨廷顿的预言到特朗普的MAGA(8)

李娟、刀郎和李子柒

听母亲讲过去的事情 (27)

从亨廷顿的预言到特朗普的MAGA(3)

从亨廷顿的预言到特朗普的MAGA(1)

我是一个面条控(一)

《观剧偶感》(十)

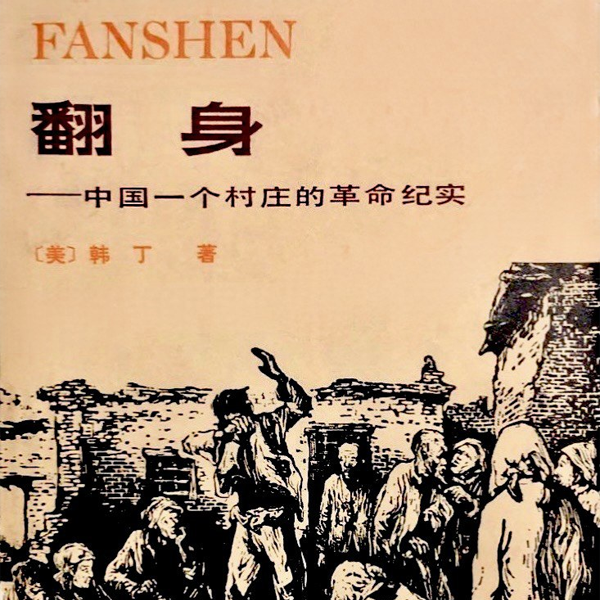

边读边聊《翻身》记(二十一)

边读边聊《翻身》记(二十)

边读边聊《翻身》记(十九)

边读边聊《翻身》记(十八)

边读边聊《翻身》记(十七)

散步偶遇兼忆老友

听母亲讲过去的事情 (7)

- 全球化、市场化和民主化引发的种族矛盾 (1) - 02/01/25

- 散步偶遇 - 01/30/25

- 退休后的各种活法 - 01/19/25