此刻,读完陀思妥耶夫斯基《涅朵奇卡》。我知道,我是不能离开书桌去睡眠的。我内心涌动的情感是夜晚的海浪,看不见,却不断拍打沙滩,那潮声奔涌而来,催促我记录下这些不知道要写到哪里的文字。

十月三日,我在北京。那日上午逛完天坛,我便骑着自行车在京城闲逛。从崇文区的大路拐进了史家胡同,溜一圈以后,便失去了方向,也懒怠导航,在大小胡同穿行。后来竟然穿到了报房胡同,走到尽头,才知已经是住的酒店附近。看时间还早,便去了这两日常常路过的商务印书馆旁的书店涵芬楼看看。

L师说,他曾经在涵芬楼买过书。我一步步靠近这并未精装修的老书店,内心竟生出一种安定。第一本拿在手上端详的书是《涅朵奇卡》,看了看封底王小波的评价——

“我看了这本书,而且终生记住了前半部。我到现在还认为这是一本最好的书,顶得上大部头的名著。我觉得人们应该为了它永远纪念陀思妥耶夫斯基。我永远也忘不了叶菲莫夫的遭遇,它使我日夜不安。并且我灵魂里好像从此有了一个恶魔,它不停地对我说:人生不可空过,伙计!”

看完了这段话,我放下书,继续在书店走走停停。我会在每一本感兴趣的书前驻足,想要精挑细选,买走心中所爱。后来,我看到一本修订版的书籍,那书上印着曾经万分熟悉的一个作者的名字,如今却早已陌生。我摸了摸那本书,却并未打开,驻足书前好一会儿,我还是去另一个书架取了《涅朵奇卡》。付款后,就近找了一家咖啡馆阅读。

这便是这本书的由来了。书与人的相逢,也是讲缘分的,对不对?第一眼是它,最后带走的也是它。第一眼读到的话,合上书以后,脑海里盘旋的还是那句话“我永远也忘不了叶菲莫夫的遭遇,它使我日夜不安。”作为一个写作的人,我也像王小波一样,被这本书下了一个咒,我的灵魂里也住着一个魔鬼,他告诉我不能成为叶菲莫夫。

我还记得,十月四日,我出门没有带包,只拿了手机和《涅朵奇卡》。去了一趟景山,约么十点,就坐在了西什库教堂配楼改造的咖啡馆阅读这本书。我那时候还没有读多少,就知道王小波为什么说:“终生记住了前半部。”中午,L师过来一起午餐,我迫不及待给他分享其中一段。我略微激动给他阅读了两页文字,然后和他讨论陀思妥耶夫斯基借小说描述的两种类型的艺术家:一种是类似叶菲莫夫的艺术家,因天赋而骄傲而蔑视现实,总是活在对成功的幻想中,却不曾勤勉努力靠近理想,在虚妄中把生命与艺术都消耗殆尽;一种是类似Б.的艺术家,自知天赋不高,只是艺术的“勤杂工”,但却凭借自身的谦逊勤奋,让艺术生命不断延展。

我会永远记得,那时候我在咖啡馆,对照这书中的两个人物形象检讨自己。我承认了自己的懒惰,那些为懒惰找的无数个看似合理的理由,都是叶菲莫夫式的借口。我有深深的愧疚,为我逝去的那些时日未曾勤勉读书写作。L师笑说,这个地方选得好。

确实,教堂适合忏愧。

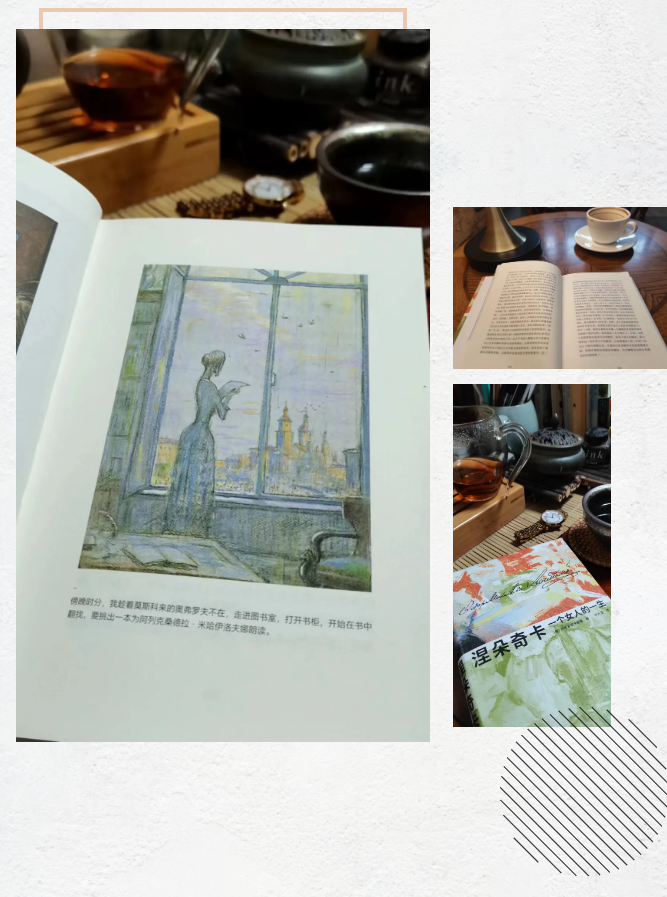

今天回忆起来,那天的阅读与讨论以及午餐确实是很愉快的。只是此刻读完《涅朵奇卡》,我内心不再被叶菲莫夫占据。书里的涅朵奇卡,唤醒了那个叫“卓英”的女孩。从恍惚记事到十六岁左右的成长经历,几乎与涅朵奇卡重叠。关于儿时内向、怯懦、敏感的性格,各种突然的惊吓、莫名的哭泣,都是我切身的感受与经历过的真实场景。成长的紧张感、寄人篱下的漂泊感、长辈独断下的压迫感、长期独处的孤独感……一一从已经抹除的记忆种醒来。那种挣扎与痛苦,是那样一致,几乎让我的心再次刺痛……当一个人回忆儿时,想起那个小小的身影把自己反锁在房间哭泣的瞬间,依然是那样的残忍。

是什么把一个人从彻底的悲戚、长久的孤独中拉出来的?当看到书中涅朵奇卡偷看更多书籍,并由此获得自我,确定自我的时候,我想到自己,其实救赎我的也是书。从《格林童话》到《故事会》,从《读者》到《青年文摘》,从《三毛全集》到《倪匡全集》,从《红楼梦》到《简爱》,从《活着》到《霍乱时期的爱情》……天知道,那么多的文字,究竟如何修改了我此生的所有谬误。

陀思妥耶夫斯基,这个名字也由这本书烙印在我心上,真诚的拜服与热爱,送给这位窥探了我童年的伟大作家。

其它文章

- 受伤的指头 - 06/01/24

- 送别 - 01/04/24

- 总有几个人,不知不觉修正了我 - 01/01/24