20231118

文/王军

(根据记录关键词编辑整理,仅仅是大意,或有遗漏,或有不准,或有歧义,各有领悟。旨在让没有机会到场聆听王义军演讲的书法爱好者有一个大致的了解。不妥之处,请王义军、方家和读者诸君多多包涵和批评指正!)

*不变的,在骨子里;

变的,却在细微处。

*艺术中跟审美不相关的那些东西,(相对来说)就无关紧要。

*(缺乏审美的)技术,会是苍白无力的。

*老师,本来是学生和经典之间的桥梁,却变成了一个座墙。

*技术的简单重复,使得考前班变成了一座墙。*要有不同的弧度。改不掉眼前固有的弧度,是因为技术太熟练了。

*流行书风:漂亮的毛笔字。*简单地、机械地重复,就不是艺术。*眼睛看不到经典时,就不知道什么是艺术。

*贾科梅蒂:“真正的进步,是创作中遇到的问题。”

*雅与俗。

*俗,是最可怕的。

*机械重复,达到非常强的能力。俗!

*俗,是遮蔽作者与艺术之间的一堵墙。俗,是伪艺术。

*在隔绝里,发现艺术,重新开启一个维度。

*皇帝的新衣:红色。

*发现各种可能性。

*套路,得分。标准答案。

*表达比较简洁,女儿有发现世界的慧眼。填鸭式教育,我们可以不成为那只鸭子吗?

*掌握经典,发现新的东西。

*巩固错误,就使眼力变得迟钝。

*一个新的尺度。

*贡布里希《艺术的故事》:“原有的知识中,有太多的不可靠的东西。”

*董其昌。

*表面形态与情感状态。

*所见与所知,相辅相成。

*规律:是一堵墙。

*铁定的法则,会蒙蔽你的眼睛。

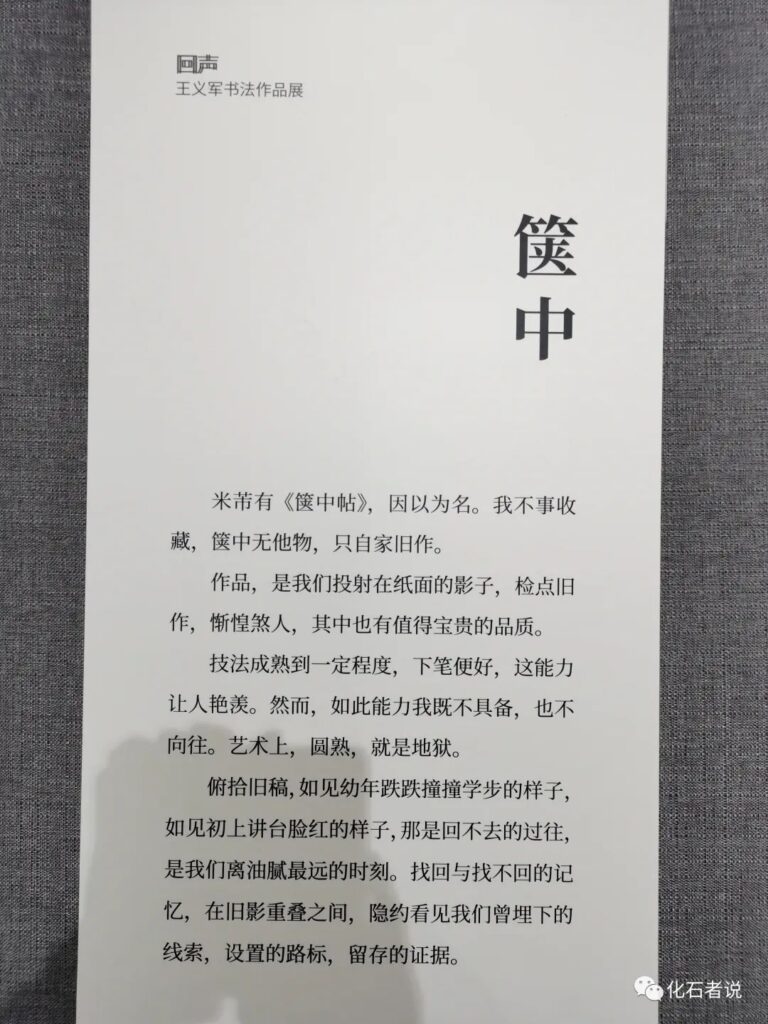

*炉火纯青,就意味着滑向万劫不复。

*庸俗的书法,出现比较早。

*所知并非所见。

*表现,需要精准。

*艺术之路,永远不会终结。

*贡布里希:在花瓶里插花,如何将花插在瓶里才显得好看?取决于人的审美能力。

*花瓶里插花,表现力太弱了。

*艺术,需要表现力强。

*“唯笔软者,则奇怪生焉。”

*托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》:个性——活着——死。

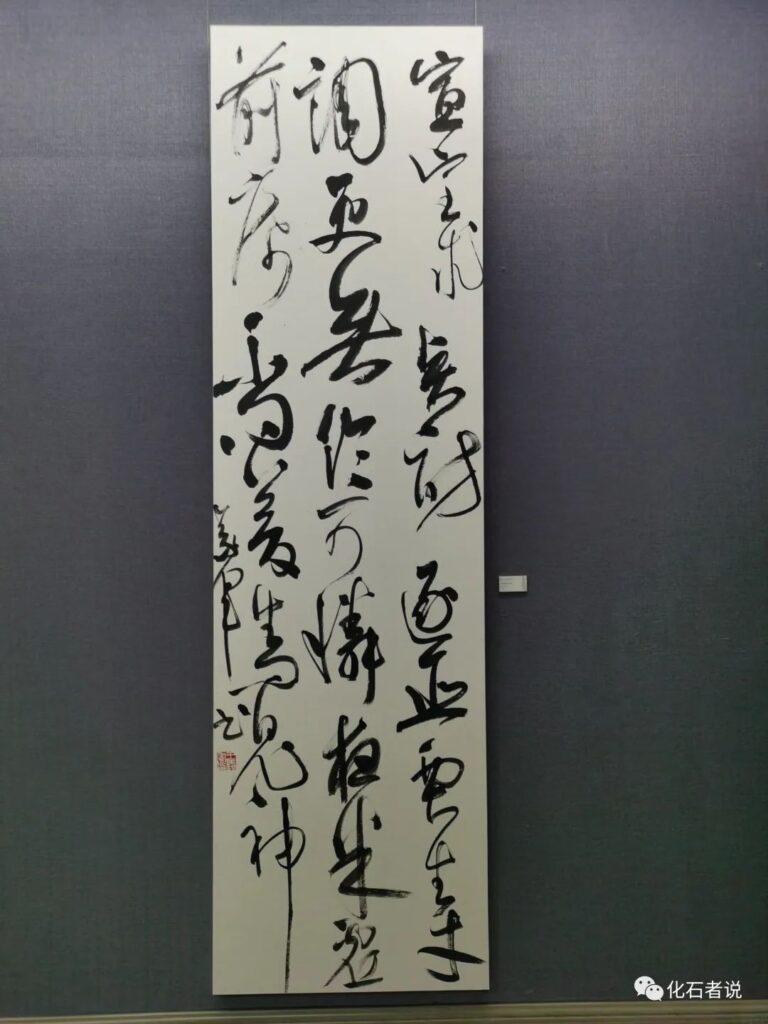

*笔势:在毛笔与纸张的互动中,赋予生命力。自然而然,犹如跳舞。毛笔去写,跳跃奔跑。像怀素那样。

*岔道:预想不到的效果。

*路遥与金庸。

*文学:严肃文学与浪漫主义文学。

*毛笔的掌控:一不小心,就会掉进悬崖。

*偶然性:“无意于佳乃佳。”

*苏东坡:废纸三千,佳者不过一、两张。

*沉浸式学习,不参加书法界的(一些)活动。

*艺术家,应该追求自己的东西。

*黄庭坚学苏东坡,与苏东坡反起来。纠结?不纠结?

*梵高(荷兰后印象派画家):天才在左,疯子在右。

*贾科梅蒂(瑞士超现实主义以及存在主义雕塑大师):安身立命的东西,是高度的、成熟的东西。

*印度古代,人与寿命的关系,是被逼出来的。父母,是自己与死神之间的一堵墙(一旦这堵墙坍塌了,自己离死神便更近了)。这是一种心理暗示。

*回望与思考:与生命时长有关。

*黄宾虹、齐白石,大器晚成。

*五十岁前后,是否能进步?坚持独特性,才能前行。

*清代,江郎才尽?是学尽,而不是才尽。

*贾科梅蒂:“学够了,不用学了。”学的越多,更丰富,更说不清,更道不明。

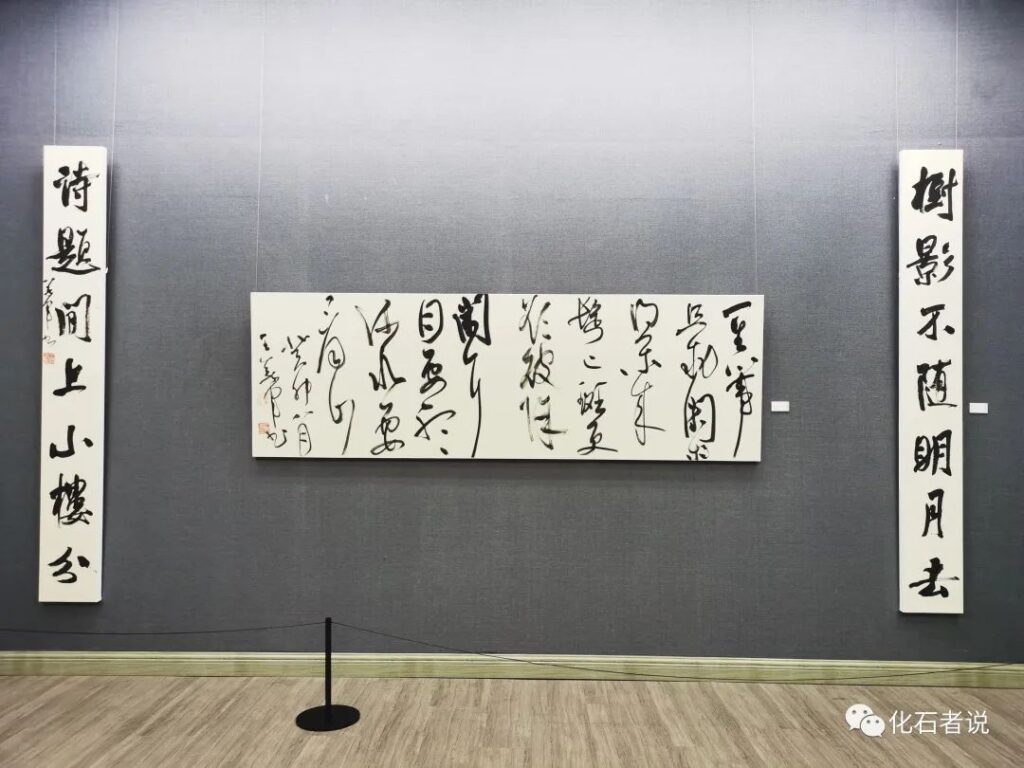

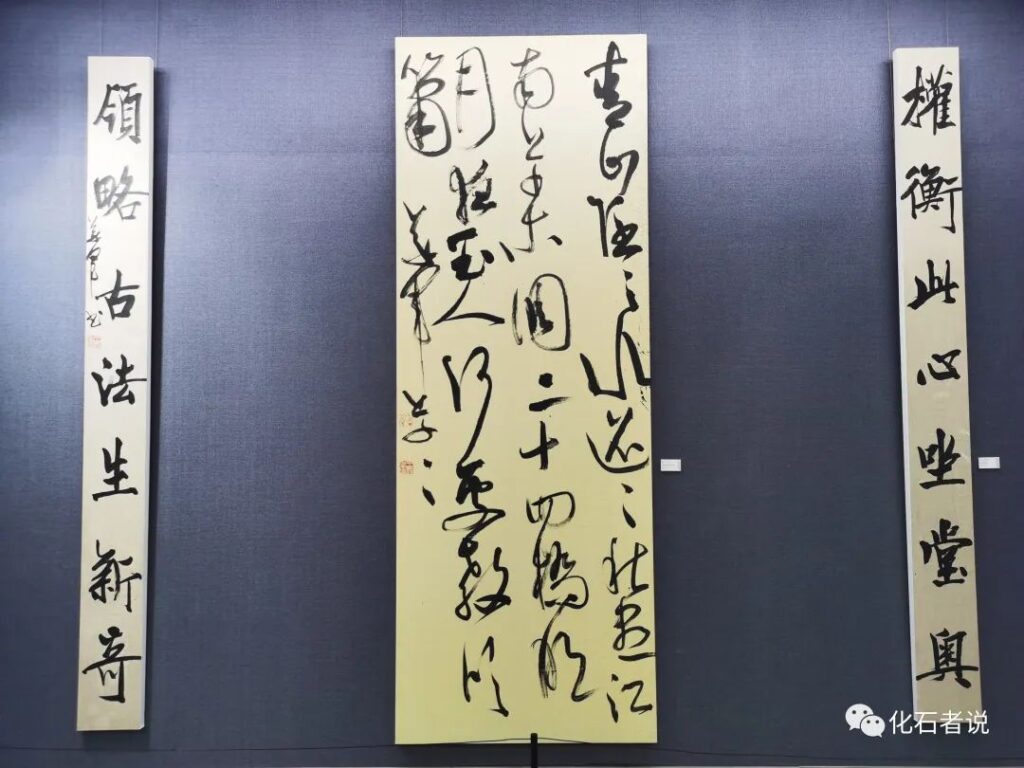

*张鸣迪(音),福宝的设计师。

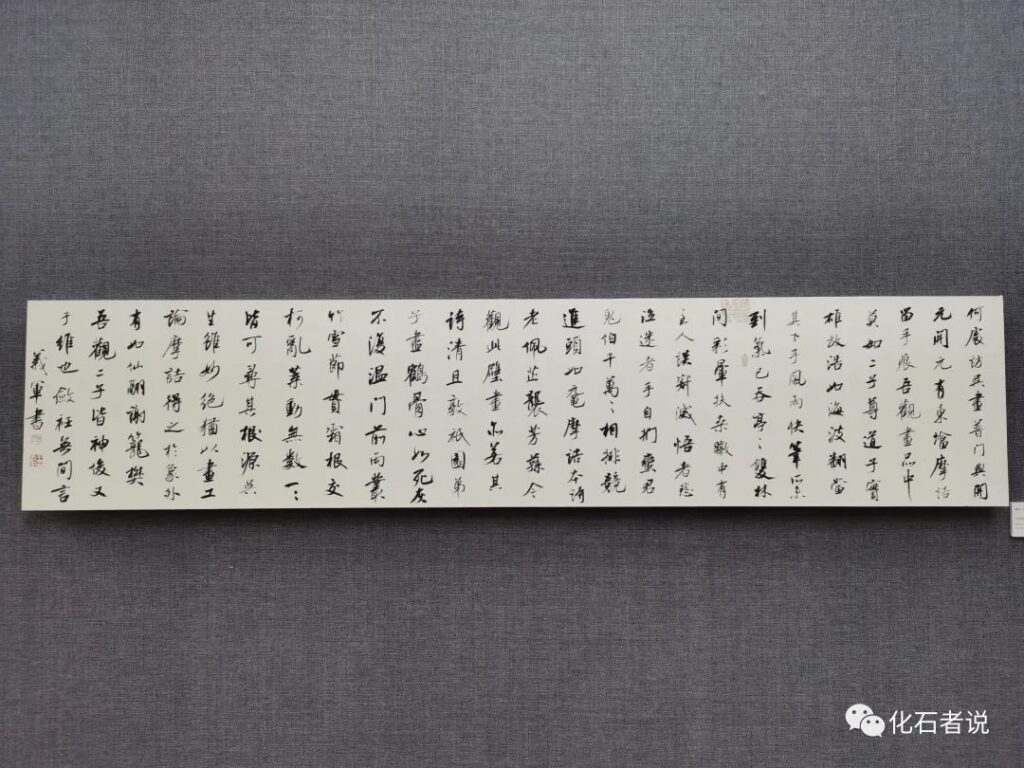

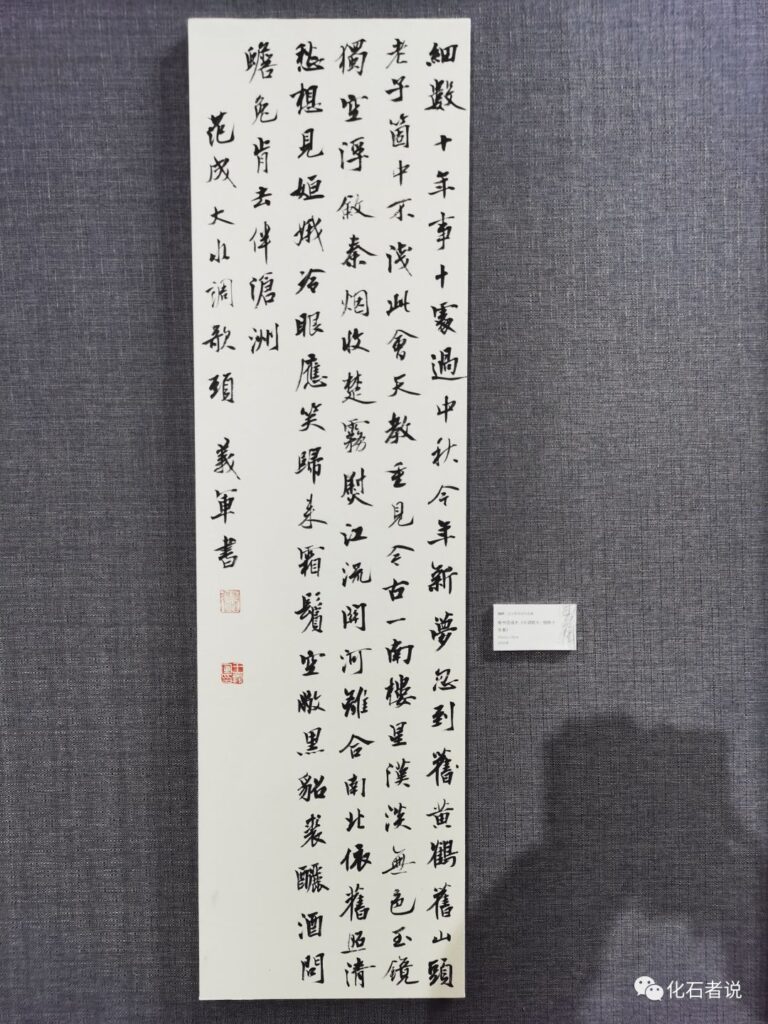

(注:这次展览的版式设计,的确独具匠心,令人震撼,让人耳目一新,流连忘还,与王义军的书法一样,自然而清新,简约而大气)。

*何绍基,写的字是活的。

*王文治,写的字是死的。

*王季清(音)先生(美国收藏家):“看不到,不了解。”

*艺术的东西,表面上做文章,细微处做文章。

*读书时,班上7个同学。有微妙的区别。临《书谱》,训练麻木。

*上海博物馆。

*傻的过程,蛮重要的。

*真书,以点画为形质,使转为性情。

*草书,以使转为形质,点画为性情。

*旁观者与书写者的关系。

*苏东坡:表面与深沉。

*8月,与爱人一起举办个展。

*主路与岔道。哪条路是宿命?

*塞尚(法国后印象主义画派画家,西方“现代绘画之父”):偏执。

(注:Intel一位CEO曾经说,“只有偏执狂才能生存。”)

*常人与非常人。

*焦点透视。左眼,右眼,看到的东西是不一样的。

*执著的追寻,便会打开一扇窗。

*文征明:独特性。

*王羲之、颜真卿:就在一笔,便成就了大师。

*徐渭、何绍基:则是打开了新维度的书家。

*小马过河。一个不听话的学生。

*与陈振濓老师的争论。

*不轻易接受老师的观点。

*王冬龄老师非常大的启发。

*师长的指引,非常重要。

*倪元璐的书法灵秀神妙,风格奇伟。

[注:倪元璐与王铎、黄道周齐名。其书“三奇”(笔奇、字奇、格奇)、“三足”(势足、意足、韵足)。]

#下面进入提问、答疑环节。

#受众提问:

王军提出,“一、据说王羲之帖学一路只能写小字,写大字立不稳,而我观察到您书写的大字依然能够稳如泰山、气定神闲,请问您是如何做到的?”、“二、您的演讲,与众不同,字里行间,话里话外,由表及里,深入浅出,贡布里希、贾科梅蒂、马克吐温……总是饱含着独立见解、质疑批判、满腔激情、一片丹心、情真意切、家国情怀和人文精神,请问您是如何做到的?”

#王义军答疑:

——关于问题一:

*普遍的偷懒。

*不会写大字。

*大字,小字的相通性。

*大字,要写得丰富细腻。

*小字,要写出宏大气象。

*王羲之、颜真卿、米芾的字,都是能够立得稳的。

*真正的困难在于创作之中。要在技术上去解决它,需要多学习、多思考、多探索、多体验。

——关于问题二:

*读书非常重要。

*不读书就是傻瓜。

*艺术的书,非艺术的书,都要读。

*辩士之舌锋,武士之机锋,文士之笔锋。

*锋,需要磨。

*罗素在数学、哲学领域都取得了成就。

*把脑袋这把刀,磨得更丰富。

#受众提问:习初堂一名学员提出,“如何用最简洁的形态来表达最丰富的内涵?”

#王义军答疑:

*见山,一般作三段论解。也许,还可以用六段论、九段论来表述。

*王羲之的小字,也是立得起来的。

*不断的繁、简,不断的简、繁,无止境探索。否则,将走向末路。

#受众提问:

一个从广东赶来听演讲的大二学生提出,“如何解决学习过程中的迷茫? ”

#王义军答疑:

*我能够吗?我喜欢吗?在二者之间找到平衡。

*王冬龄、范景中、沃兴华,也有困惑、迷茫、彷徨。直面现实,不装不假。

*一边执著,一边放下。

*艺术,是没有答案的。

*贾科梅蒂说,“遇到困惑,解决问题,就是进步。”

*技巧与套路:书法用墨与绘画用墨是有差别的。关键在于是否高级?

*海明威《老人与海》:不同的人,看到不同的东西。

*不同的层次,看到不同的东西。

*书法,是高度抽象的艺术。

*筋骨血肉与浓淡枯湿。

*在深层的锤炼上,丰富笔法。

*以小字的笔法,写大字。视角变了,就需要对技术进行调整,以适应变化的视角。

*张旭于永字八法,米芾于大字,皆是围绕变化的视角来调整笔法。

*聚锋,跟带兵一样。带兵10人,与带兵10万人,考验明显不一样。体验不同的笔的笔性,在技术上解决好聚锋问题。

*碑学与帖学。

*碑学,对帖学的贡献在于强调中实。

*帖学,更多强调起、收笔。但不能中虚。

#受众提问:

某受众提出,“听说,王义军老师您的临帖作品像复印机复印的一样,与原帖几乎无差别。请问,您是如何临帖的?”

#王义军答疑:

*机械式临帖与艺术式临帖。前者复制表象的象,后者表达深沉的象。

*不相信所知,相信所见。

*方向的选择与能力的培养和积累。

*我的天赋一般,记得在安徽读中专时,经常跑到书店去读画,回去后凭着记忆画下来,再拿去与书上的画作比较,目的是训练视觉上的敏感性和记忆力。

*选择适合自己的一条路,坚持走下去。

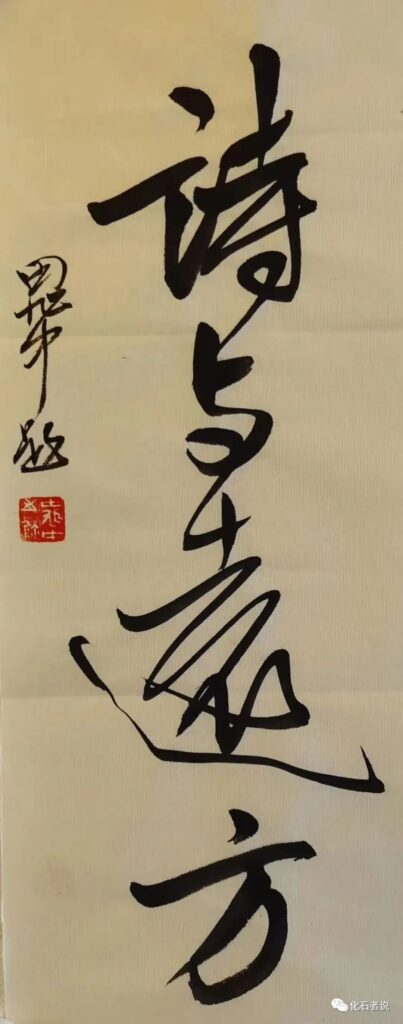

【王义军心声】

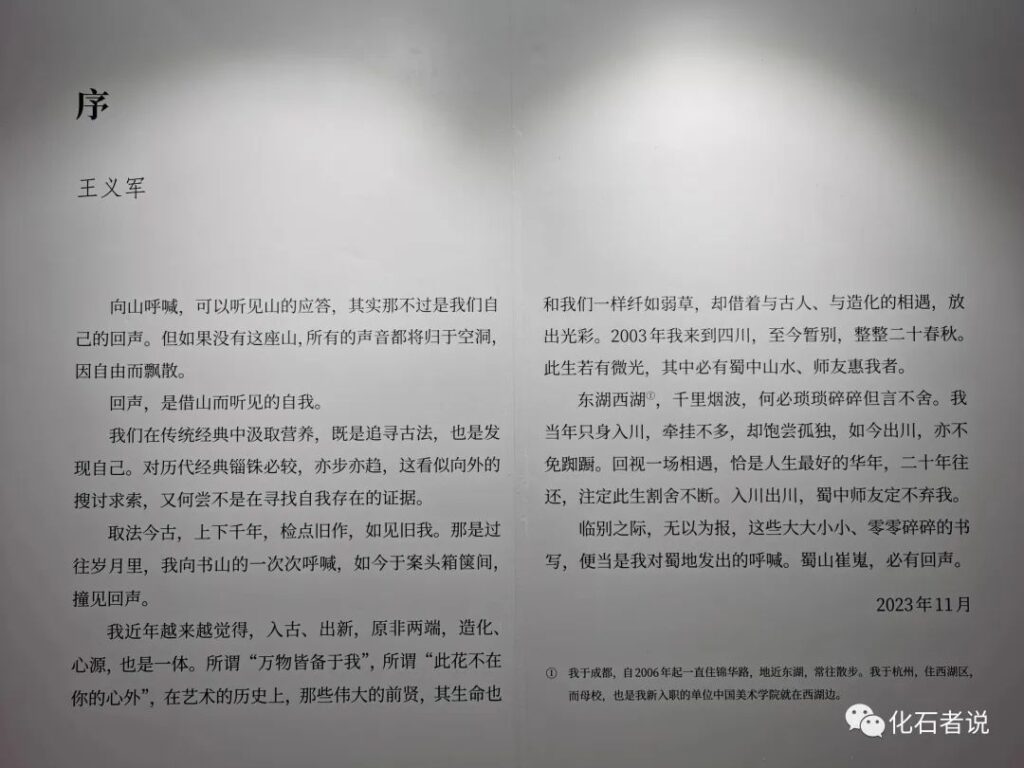

序

Part 1

Part 2

Part 3

跋

【王义军简介】

【专家学者谈王义军】

#冷柏青如是说:

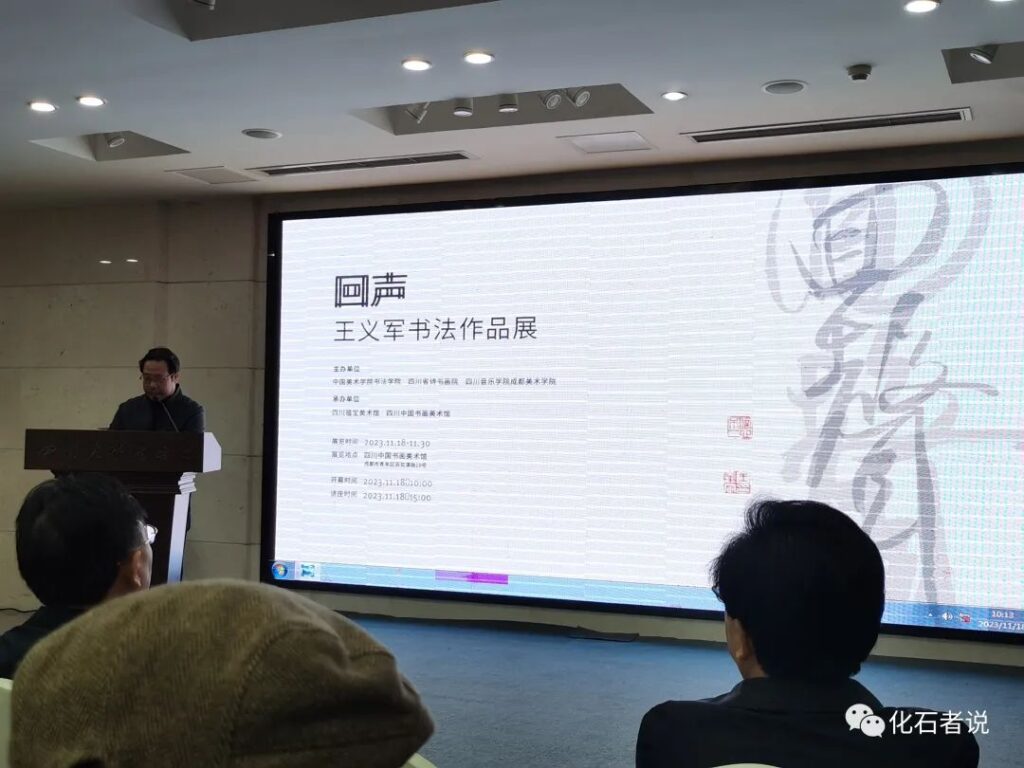

(开幕式开场白大意)王义军将调离四川音乐学院成都美院,调到中国美术学院书法学院。几个月前,我建议他搞一次个展,将其在四川的二十年做个阶段性总结。他答应了。于是,有了今天这个展览“回声”——王义军书法作品展。

今天邀请来的嘉宾,是王义军亲自拟定的。(没有刻意地邀请领导来捧场),只邀请了对他有影响的老师和平时切磋技艺的同道好友。

王义军学养丰厚,其书法根植于传统经典,极富书卷气。……

(王义军演讲结束时总结辞大意)王义军给人的印象是——真实。他的演讲,他的作品,字如其人,真情流露。王义军的朋友多,粉丝多,有从广东来的,重庆来的,(北京来的)。

(注:冷柏青,四川省诗书画院副院长,著有《四川汉代砖文研究》《四川东汉崖墓题记研究》)

#王家葵如是说:

(开幕式致辞)

义军兄邀我发言,觉荣幸而感惶恐,回想起来,从网上相识,到线下见面,将近20年的交情,虽然愧不敢当,也是义不容辞。

我们在书法江湖结识,而且我们各自的声名的获得,一定程度也得益于江湖。

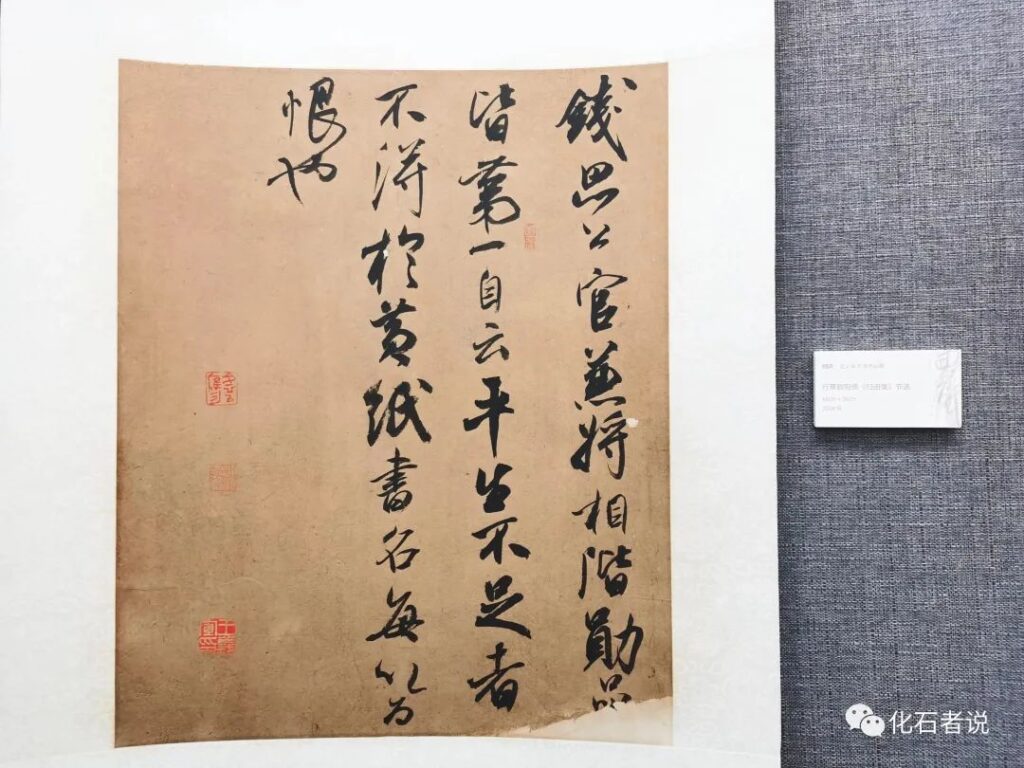

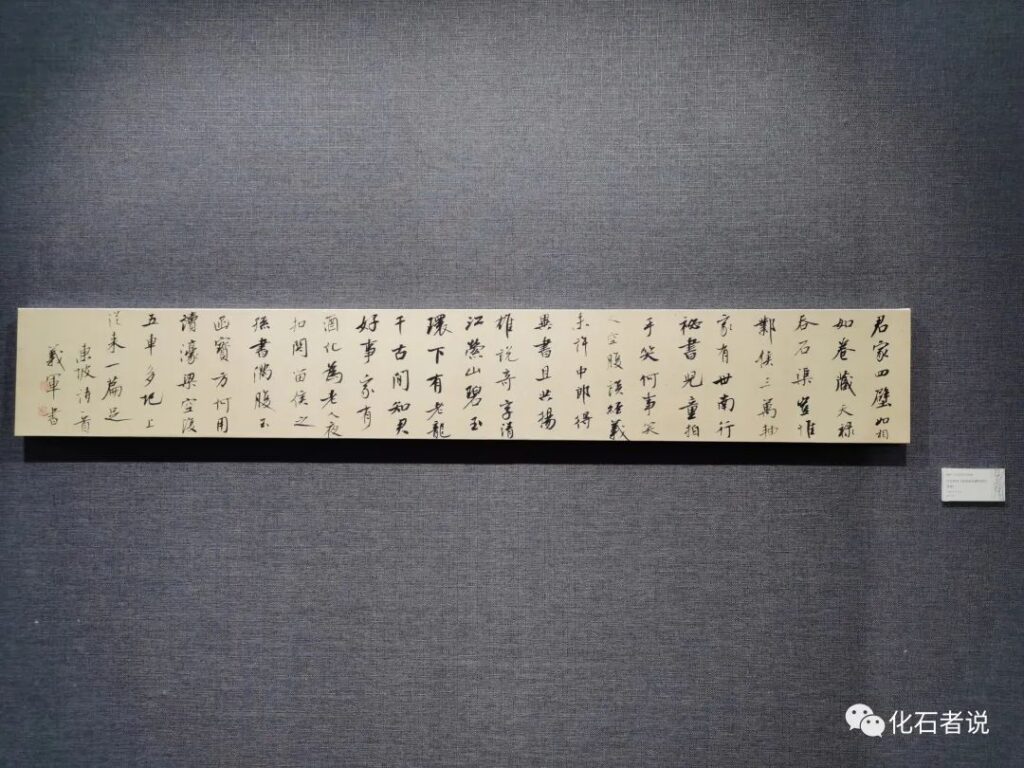

说起来,在今天信息流通状态下,成为“书法家”比以前要容易得多。尤其在技法层面,远程交流同样可以得到良师益友的指点,还原度极高的碑帖范本,大量的古今书法展览可供观赏摩,幸福感远远超过古人。但对书写者而言,与书法密切相关的文化严重缺位,由此导致作品缺乏文气,精致而空洞。义军兄科班出身,书写技术一流,自然无可挑剔;令人赞叹的他对文化的深切体认和沉浸式的躬行,从这次展出作品相匹配的创作心得,行文从容典雅,足以窥见其学养。

义军兄每次来成都,只要有机会,都约我和宏亮兄聚上几个小时,听他谈论最多的,并不是技术上的沾沾自喜,而是分享书学研究的心得体会。他从范景中老师读博,研究东坡的书学,我曾听他分析过东坡名句“我虽不善书,晓书莫若我”的语境,深以为然。有精熟的书写技术,又有丰厚的文化积淀,自然能写出优秀的作品。

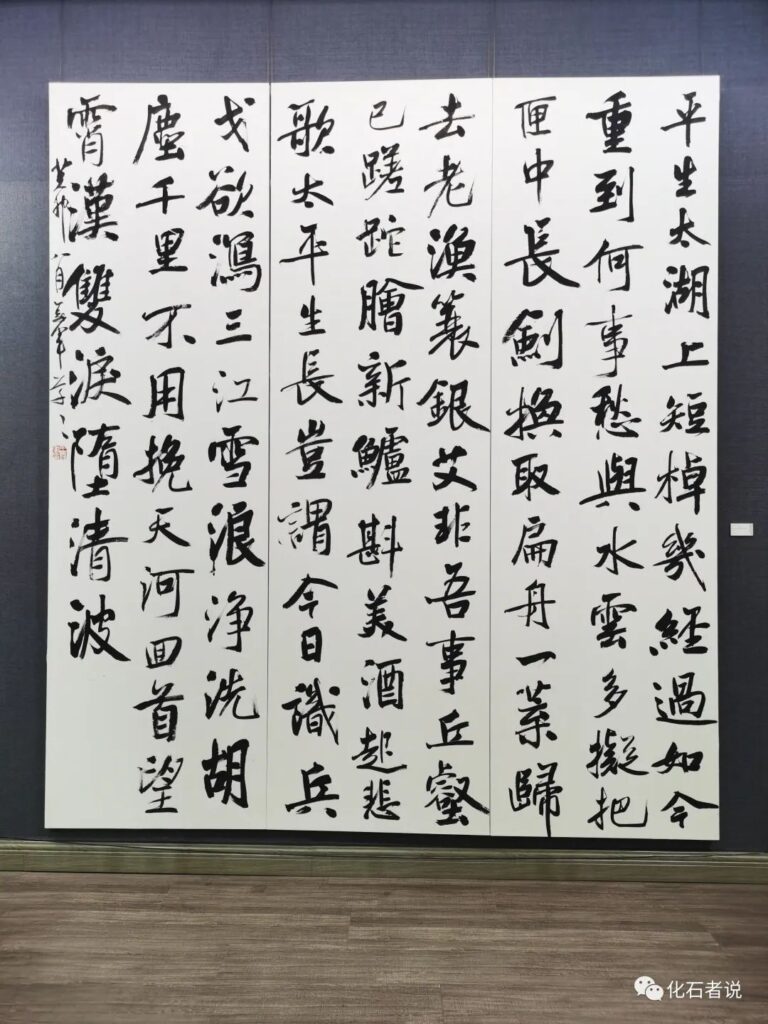

义军兄来川小二十年,将回他的母校中国美院担任书法讲席,这次展览既是川中经历的总结,也是新航程的起点,我集宋人诗句做了一篇赞偈,为义军兄加油,也为展览助兴。

【集宋贤句为赞语】

重向西湖疏正脉(释居简),

秋水为神月为魄(史弥宁)。

往往摩挲到金石(王 洋),

何当浓墨写竹帛(胡仲弓),

同为万里江湖客(陆 游),

一引胸次还虚白(刘子翚),

长啸一声海天阔(黄 漳)。

(注:王家葵,成都中医药大学教授,著有《近代印坛点将录》《近代书林品藻录》,四川省书法家协会副主席兼理论委员会主任。兰亭奖理论奖获得者)

#马一平如是说:

(开幕式致辞大意)

二十年来,王义军用实际行动为四川音乐学院成都美术学院挣得了荣誉(增了光、添了彩)。如今,中国美术学院书法学院要调他去,从内心来讲,像王义军这样的青年才俊,我是舍不得他离开的。但是,他能到一个更高的平台上去发挥作用,施展抱负,实现理想,我则是支持的。我预祝他在新的岗位上取得更大的成就!

(注:马一平,享受国务院政府特殊津贴专家,教育家、艺术家,四川美术学院副院长,四川音乐学院成都美术学院院长,中国油画学会理事,四川省巴蜀画派促进会会长)

#何应辉宣布:

(开幕式上)

“回声”——王义军书法作品展开幕!

(注:何应辉,中国国家画院研究员,中国书法家协会原副主席兼隶书委员会主任,中国书法家协会顾问,四川省书法家协会荣誉主席,四川省诗书画院名誉院长,著有《中国书法全集·秦汉石刻卷》《中国书法全集·谢无量 刘孟伉卷》)

#舒炯如是说:

(我将撰写的《“读书破万卷 下笔如有神”回声——王义军书法作品展读后感》分享给舒炯)

舒炯回复:

这是一个水平很高,书脉纯正的展览,值得宣传,推介。

我与王义军交往不多,但知道他是一个好读书,内心纯净,不事张扬,沉静于治学修艺的的场境,曾在某些场合对其作过举荐。前几天他打电话与我,请我出席这个展览,并表达感谢之意。因我昨天要参加2003年成都市满蒙民族艺术节庆典,所以去不了。今天上午去观展,义军专程陪同,边看边讨论,交谈甚为融洽。

(注:我告诉舒炯,王义军昨天提到了蜀中对他有影响和帮助的书法家,如:何应辉,谢季筠、张景岳、舒炯等,以及已经去世的刘奇晋等,或有遗漏)

舒炯回复:

有修养,有学问,又懂得感恩。

(注:舒炯,成都市政府参事,四川省书法家协会原副主席,四川省书法家协会顾问,成都市书法家协会名誉主席)

#汤文俊如是说:

(展厅偶遇,短暂交谈。我说,王义军有纯正的“二王”晋韵)

汤文俊答复:

王义军不仅在笔法为体上继承和发扬了“二王”帖学(魏晋)遗风,而且在用笔、用纸等器用上实验、思考和研究上颇有心得,非常讲究。

(注:汤文俊,成都市人大代表,劳动模范,成都文理学院兼职教授。四川省书法家协会理事、行草书委员会秘书长,成都市书法家协会常务副主席,金堂县书法家协会主席。兰亭奖获得者)

#胥勋池如是说:

(引用于“半半庐煮艺”2023-11-20)

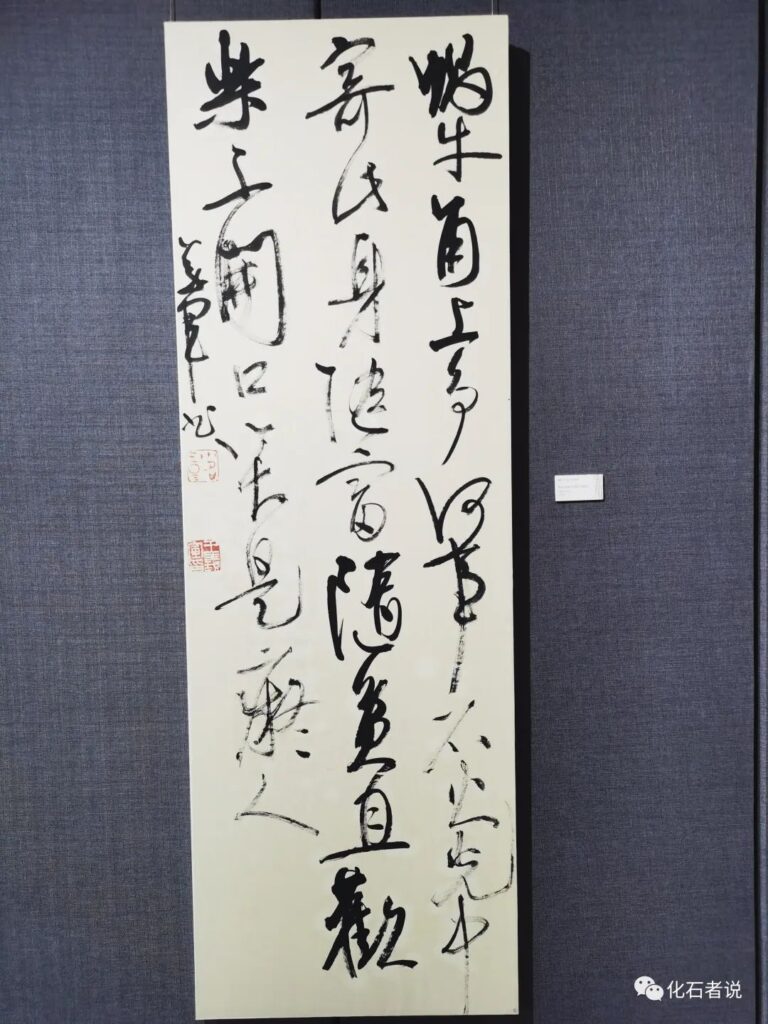

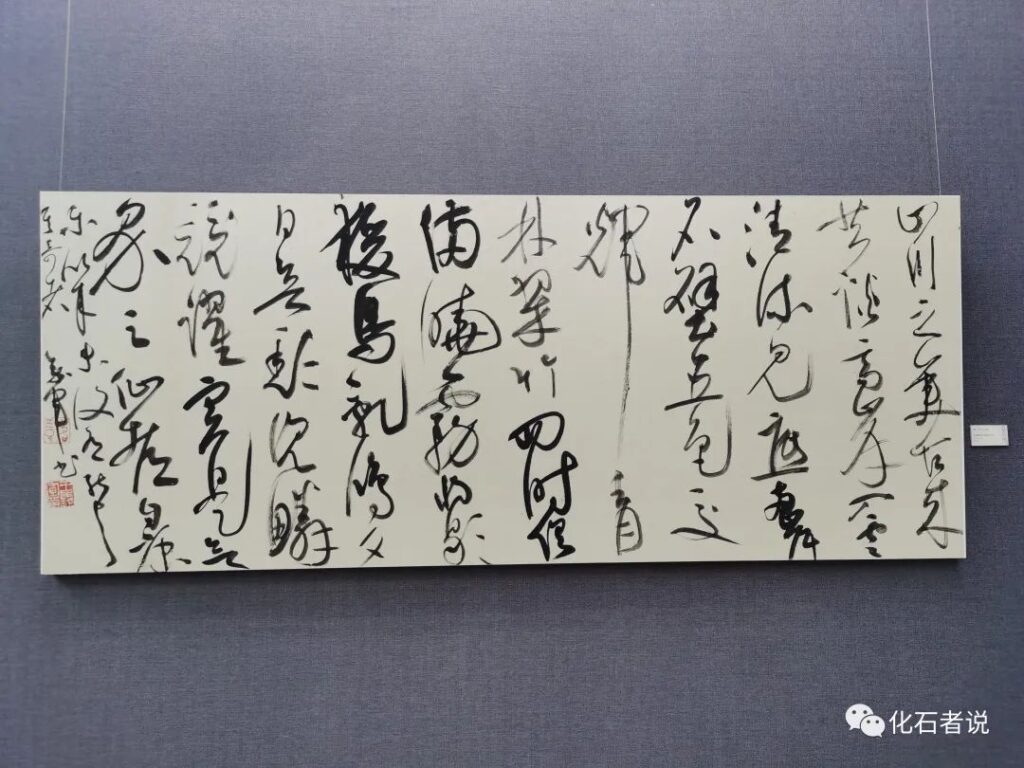

由中国美术学院书法学院、四川省诗书画院、四川音乐学院美术学院主办,福宝美术馆、四川中国书画美术馆承办的“《回声》王义军书法作品展”,于11月18日上午在四川中国书画美术馆隆重开幕。这是王义军教授二十年蜀地书法生涯的回望,与未来艺术生涯的展望。

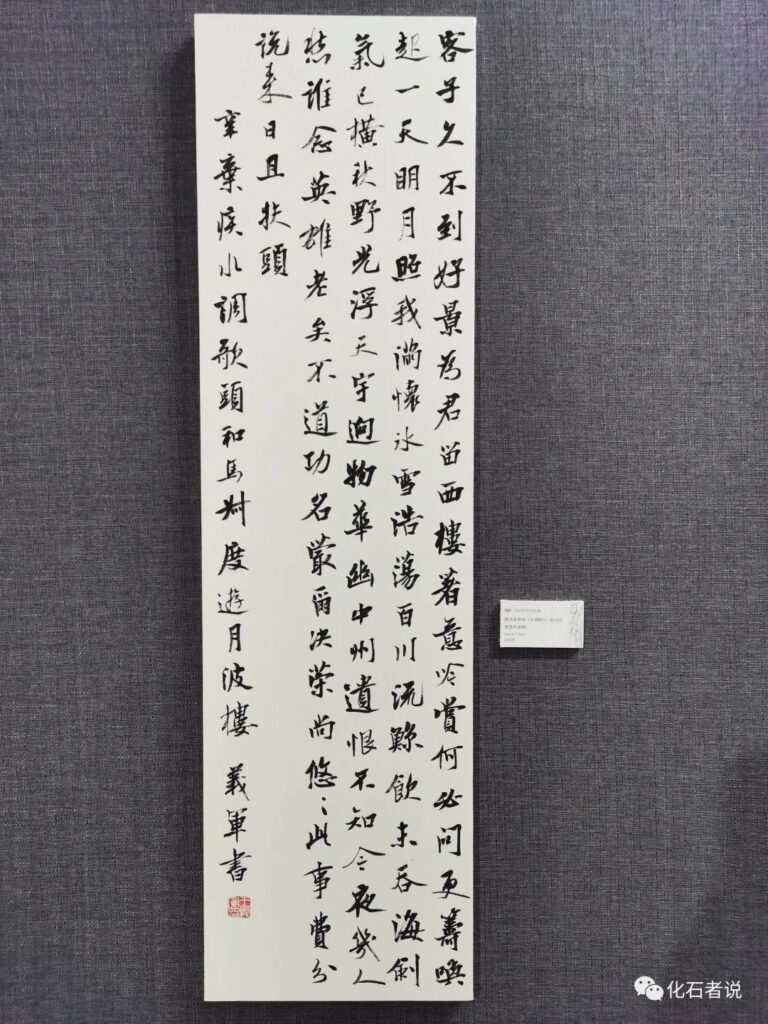

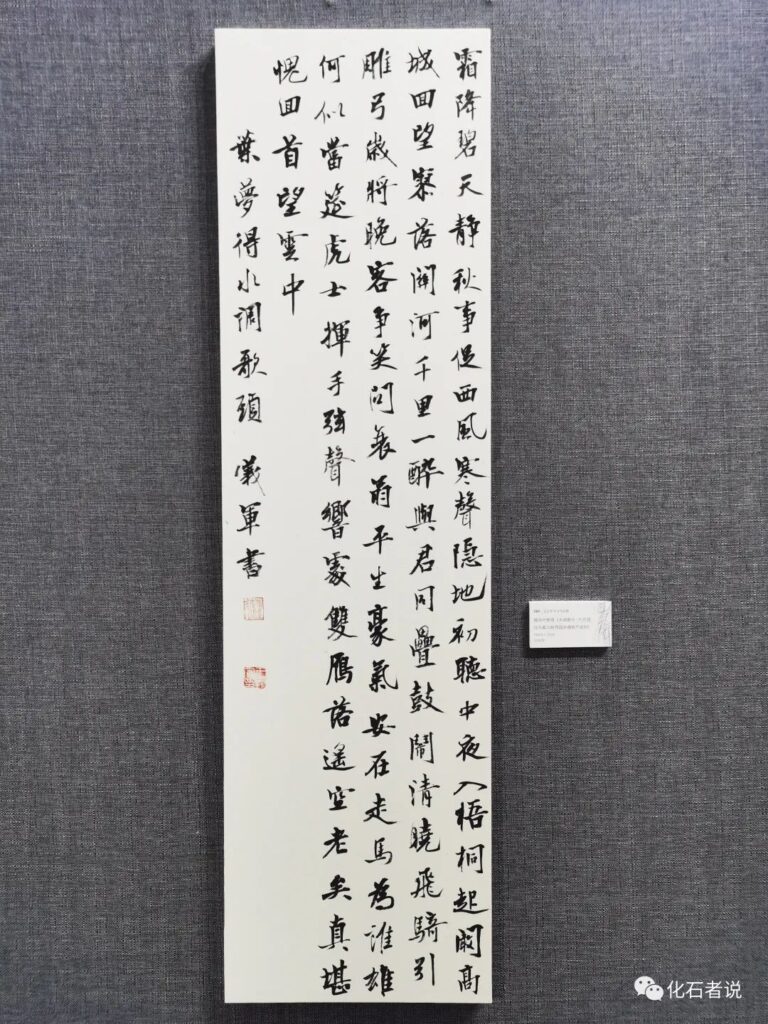

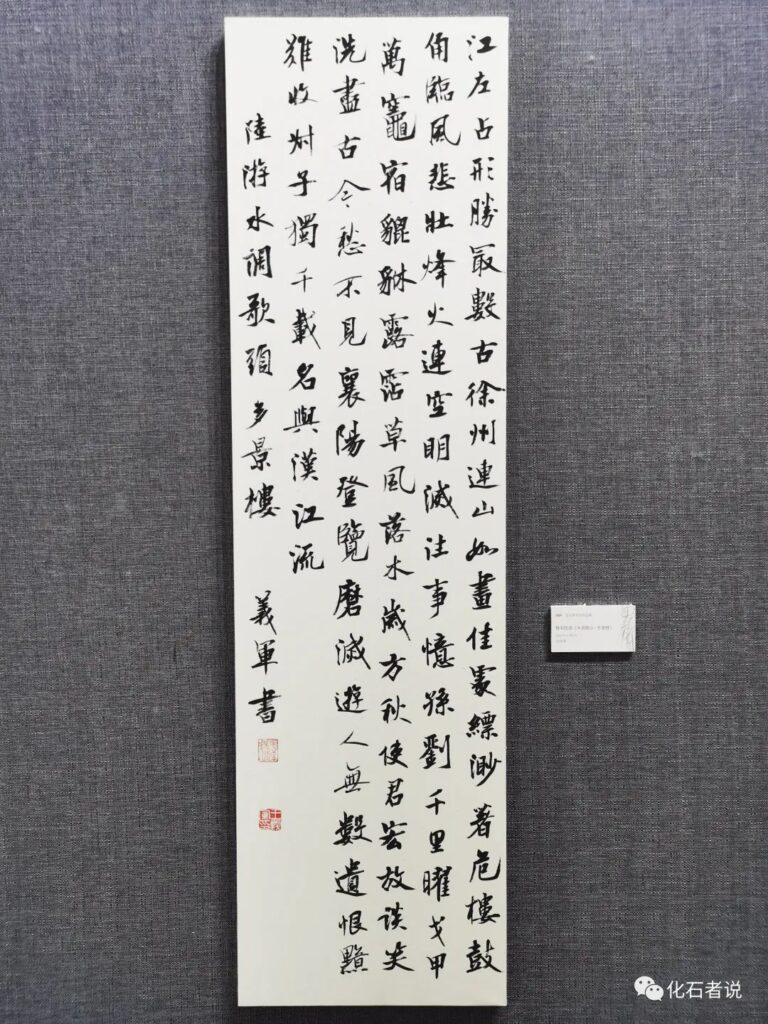

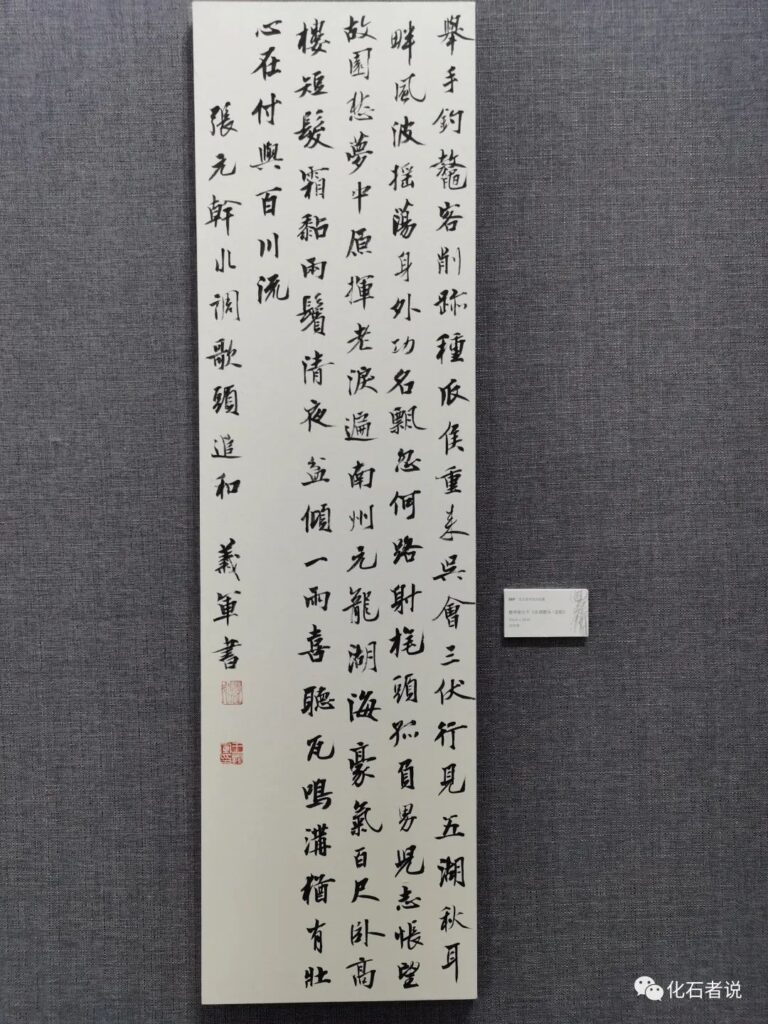

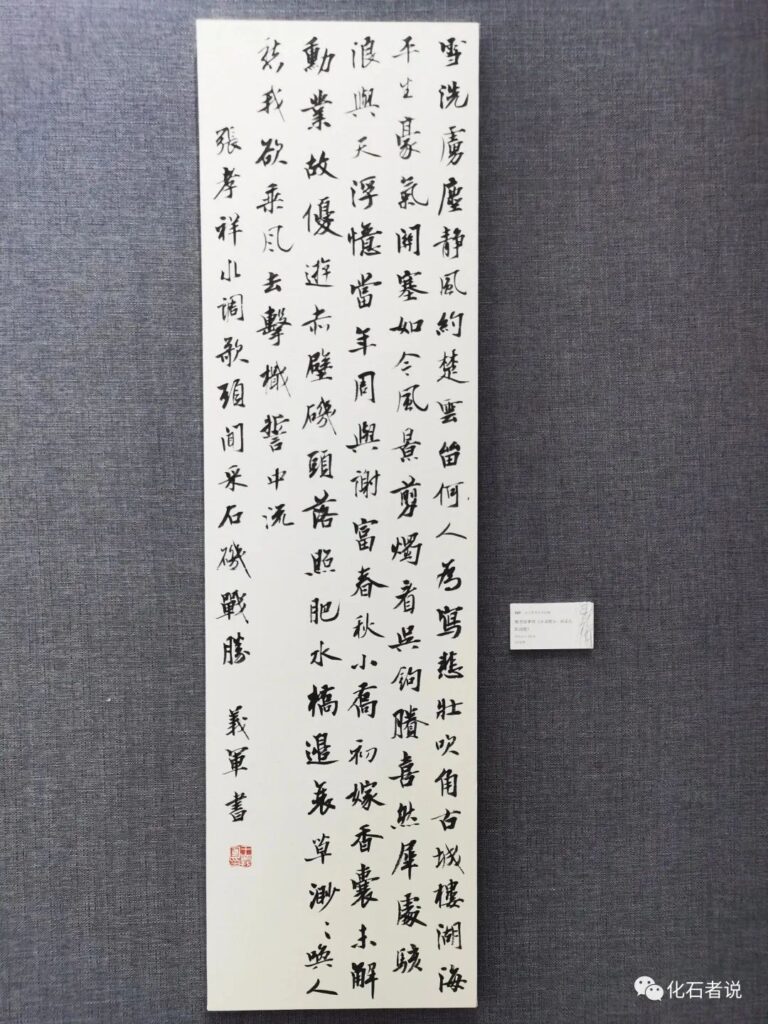

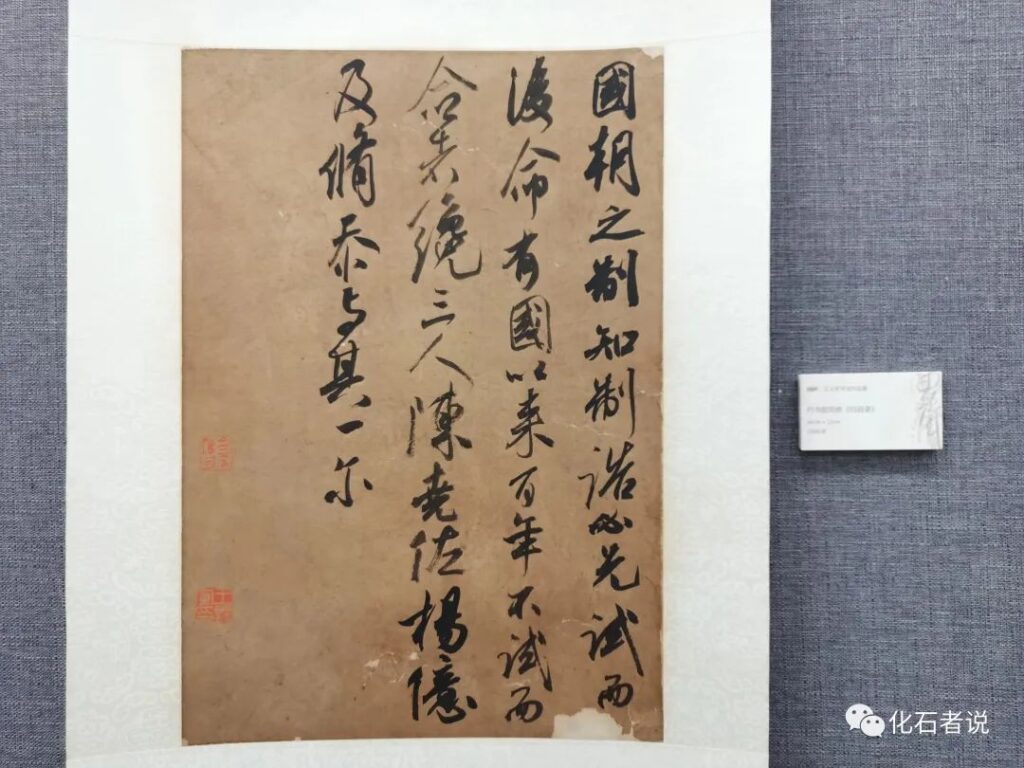

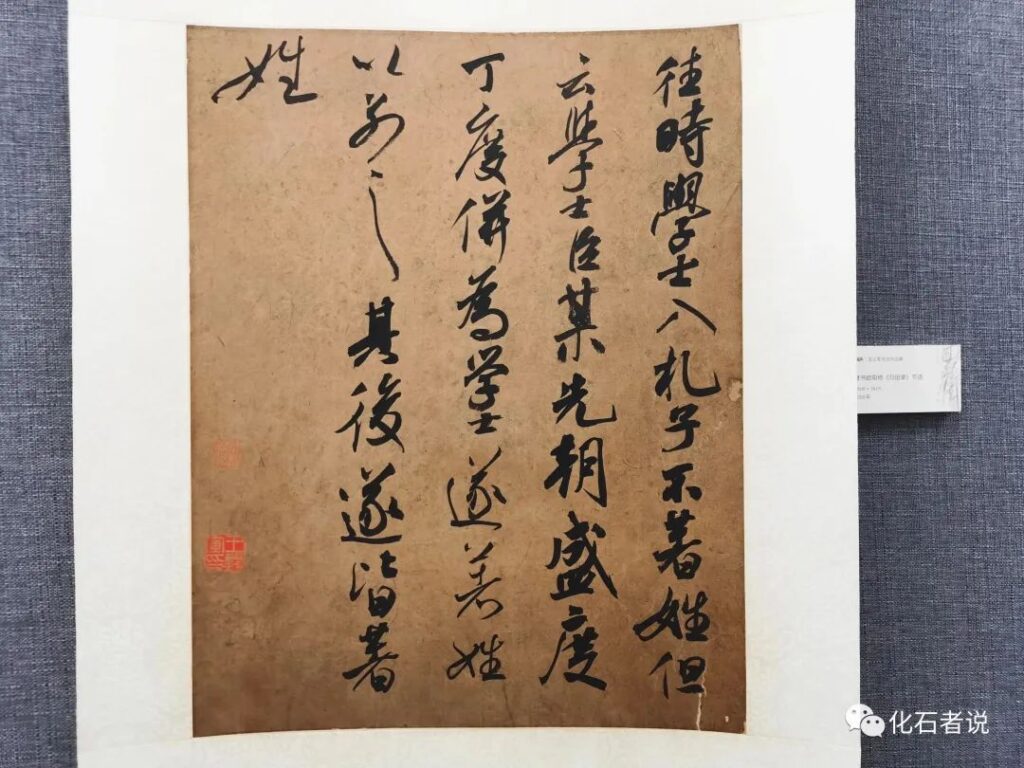

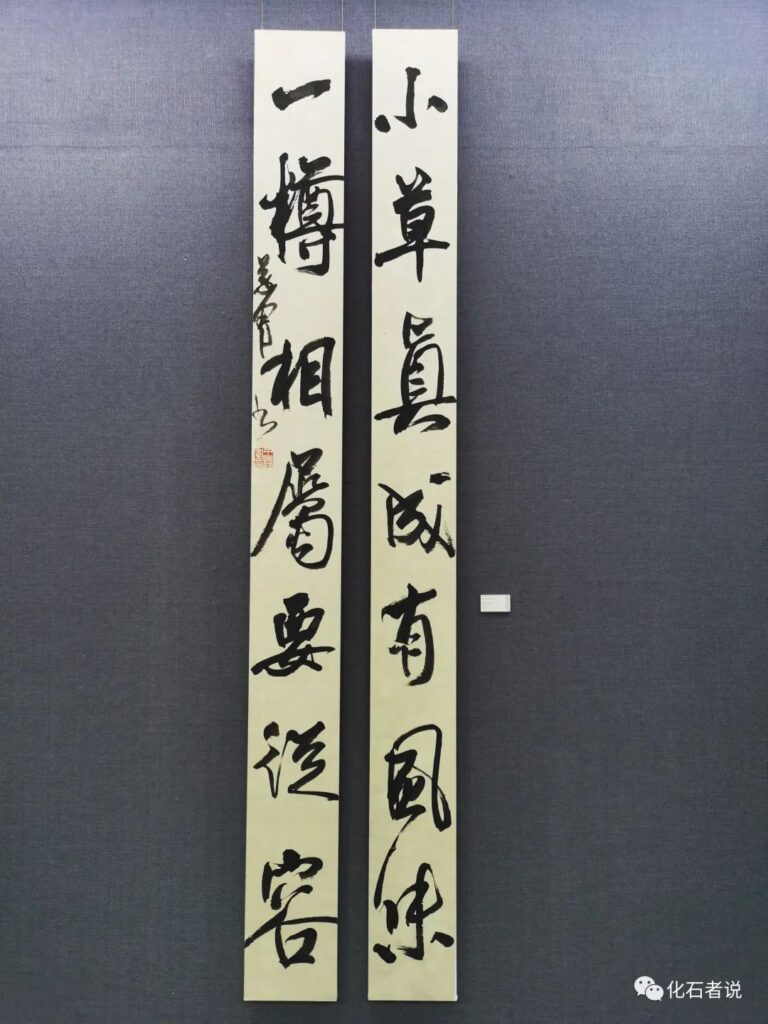

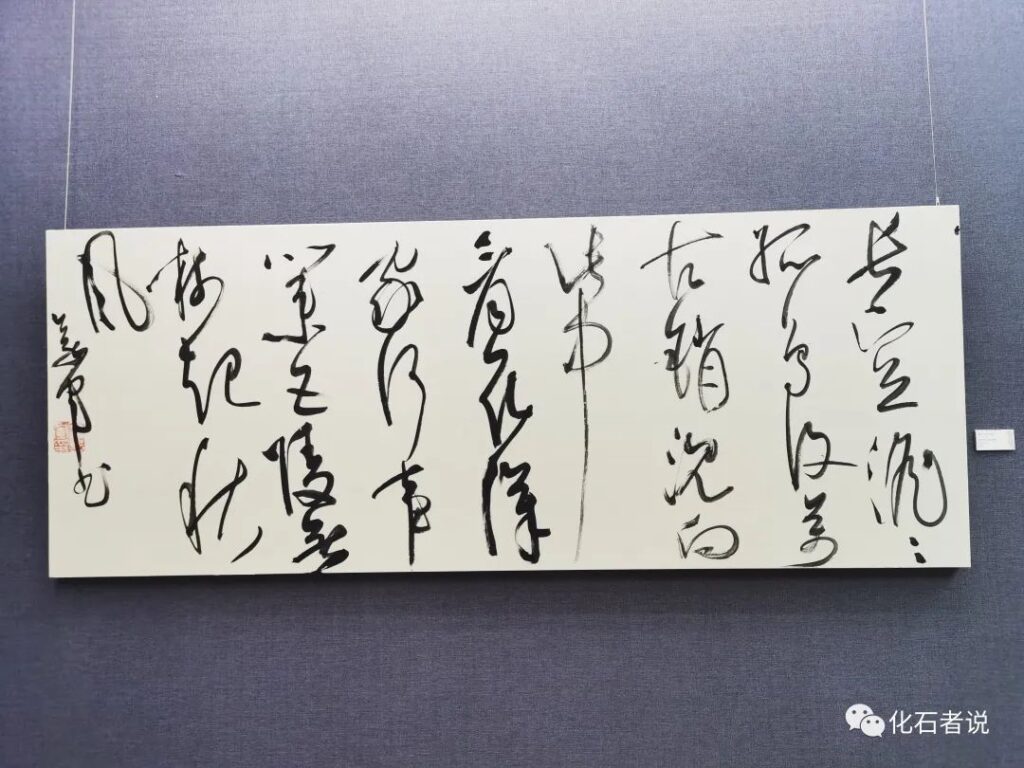

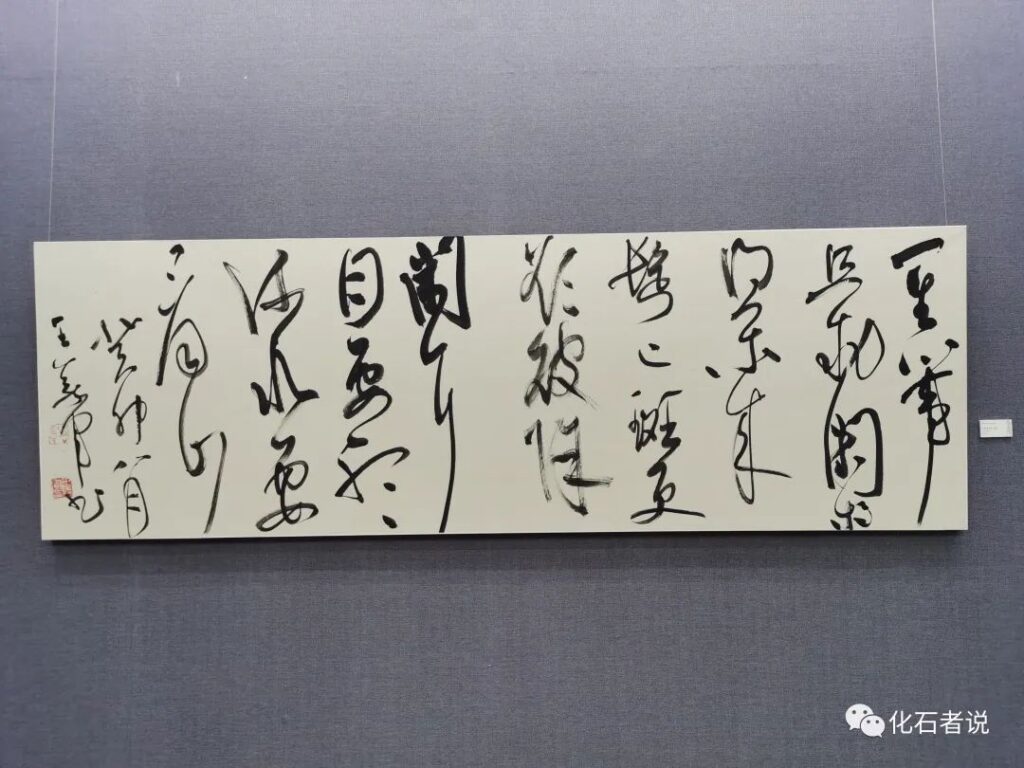

义军深耕书法经典,培固文化厚土,养出了含英啜华的笔墨。我们从展出的不同形制和大小的书法作品看到,义军书法于原本精熟的笔墨中有了更多的圆劲、朴厚。原本松活的书写中也有了更多的迟重和从容。

我们也从中看到,义军坚守笔墨精神,但不炫技,有传统笔墨的求变追求,却不为“创新”的时代性口号所绑架。无论草书、行书、楷书,还是大字小字,总是充满雅正的大气、和气、静气,洋溢着中华书法艺术特有的书卷气质。

他沉淀繁华就其朴质,化得精巧入其古厚。不炫技,技自说话;不着意,意在其中。将传统与时代的主观笔墨计较销融在各色大作小品的当下里。无所谓碑,亦无所谓帖,只有见筋、见肉、见骨的书写丰釆和笔墨丰神。文艺点说就是可欣赏、可咀嚼。通俗地说就是好看、耐看。

我们从中进一步看到, 在充斥着天花乱坠的创新说,不明所以的艺术论的今天,这是义军与那些有意无意用“创新”阻断艺术传统,有力无力用“艺术”损毁民族文化的“当代书法”在作某种程度的切割,也是义军于无声处为自己的书法艺术民族性立场发声。

不得不说,这种正能量的发声在如今喧闹的书坛不免显得有些微弱。但是,作为中国书法艺术教育重镇的中国美术学院的书法教授和有一定影响力的书法家,义军个人的书法艺术能量,在中华书法艺术的传承和文化优秀基因的传递中,必当以蝴蝶振动翅膀般的效应,产生广远而深透的艺术回响。

(注:胥勋池,四川省评论家协会理事,新文艺群体专委会副主任。更多胥勋池书评,请关注“半半庐煮艺”微信公众号)

【化石者说】

王义军书法,根植于经典,并蒂于学养,在体验中孕育出个性,在顿悟中生发出神妙。

(笔者,独立撰稿人,四川省书学学会会员。更多相关内容,请关注“化石者说”微信公众号)

笔者声明:个别图片、文字引用于网络。如有侵权,请联系删除。谢谢!

20231123 00:58于悟道斋灯下

更多文章:

四川师范大学|王岳川《国学美学与书法文化》

四川大学博物馆|林木《张大千泼墨泼彩艺术之中国文化属性研究》

四川福宝美术馆|刘正成《中国书法艺术审美》

四川大学艺术学院|徐利明《书法的三大贯气形式并论“永字八法”》

四川大学博物馆|徐利明《书法品赏的理与法》

因无光而永光 — 癸卯春兴四首

文化乃书法之母一一从赵安如讲书法理念中得到一次验证

无用之用一一从杨帆的文字学讲座所想到的

- 四川师范大学|王岳川《国学美学与书法文化》 - 05/03/25

- 四川大学博物馆|林木《张大千泼墨泼彩艺术之中国文化属性研究》 - 04/29/25

- 四川福宝美术馆|刘正成《中国书法艺术审美》 - 04/25/25